Il lazzaretto era un luogo di confinamento e d'isolamento per portatori di malattie contagiose, in particolar modo di lebbra e di peste. Nelle città costiere, come Venezia,era anche un luogo chiuso in cui merci e persone provenienti da paesi di possibile contagio dovevano trascorrere un soggiorno di determinata durata, spesso di quaranta giorni, da cui il termine quarantena. Sull'origine del nome "lazzaretto" ci sono due ipotesi: la prima viene ricondotta a quella del lebbroso Lazzaro venerato come protettore delle persone affette da tale morbo, la seconda invece richiama il primo lazzaretto, quello di Santa Maria di Nazareth a Venezia, il cui appellativo si è trasformato da Nazareth a nazaretto a lazzaretto. Durante i periodi di maggior contagio, tali luoghi si riempivano di ammalati che diventavano rapidamente cadaveri: le condizioni igieniche precarie invece che arginare un contagio, lo favorivano, con il sovraffollamento, la vicinanza con il personale medico, che facilmente si ammalava a sua volta, e la mancanza di alcune condizioni igieniche. In generale tale struttura ha pianta quadrata ed è posto nella periferia della città o comunque fuori dalle mura. Al centro è situata una chiesa in cui vengono anche seppelliti i cadaveri. Le camere, circa trecento, sono delle semplici celle che si affacciano sul portico mediante una finestra e una porticina. La struttura tipica della cella presenta, al centro della parete, un camino, alla sua sinistra, in una nicchia, il gabinetto arieggiato mediante una piccola feritoia, e l’acquaio in pietra arenaria, accanto al quale si trova un armadio a muro.

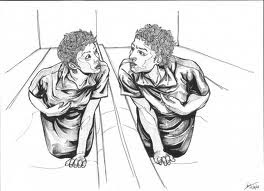

Una serie di personaggi operavano all'interno del lazzaretto: dai medici bardati con mascherine con naso adunco (vedi foto) a barbieri, frati,guardiani, cuochi ed inservienti.I monatti erano addetti ai servizi più penosi e pericolosi della pestilenza: essi dovevano togliere i cadaveri dalle strade e dalle case e portarli alle fosse comuni, dovevano accompagnare i malati al lazzaretto e avevano il compito di bruciare gli oggeti infetti e di chiudere le case dei malati. Comunque, anche svolgendo questo lavoro, i monatti sono stati considerati persone spregevoli: essi infatti entravano nelle case per rubare e non avevano pietà e rispetto per i malati. Il loro abito rosso scuro ed il campanello legato al piede, che costituivano la loro triste divisa, erano per la popolazione indifesa simbolo dell'orrore della peste.

Venezia fu probabilmente la prima città ad allestire un lazzaretto in Italia. Altri lazzaretti importanti nel nostro Paese erano situati a Padova, Verona, Cagliari, Bergamo e ovviamente a Milano, protagonista del capitolo XXXI dei Promessi sposi. A Vicenza era situato presso l'attuale chiesa di San Giorgio in Gogna.

Anche Campo Marzio però, pur non essendo un vero e proprio lazzaretto era comunque un luogo di raccolta di appestati e morenti.

Poco resta degli antichi lazzaretti oggi; a Milano sotto il portico superstite è murata una vecchia lapide che riporta le parole latine "O viandante il passo trattieni ma non il pianto".

Anche Campo Marzio però, pur non essendo un vero e proprio lazzaretto era comunque un luogo di raccolta di appestati e morenti.

Poco resta degli antichi lazzaretti oggi; a Milano sotto il portico superstite è murata una vecchia lapide che riporta le parole latine "O viandante il passo trattieni ma non il pianto".